En permaculture, la conception d’un espace productif et résilient repose sur une approche réfléchie et méthodique. Trop souvent, les projets échouent faute d’une vision globale intégrant les spécificités du site, les interactions entre les éléments et les besoins à long terme. C’est dans cette optique qu’a été développée la méthode BOLRADIME, un cadre structuré permettant d’aborder le design de manière progressive et cohérente.

Qui a conçu la méthode BOLRADIME ?

La méthode BOLRADIME a été développée par Heather C. Flores, auteure et permacultrice américaine, dans son ouvrage Food Not Lawns, publié en 2006.

Cet ouvrage promeut la transformation des espaces inutilisés en jardins nourriciers et écologiques, en opposition aux pelouses ornementales peu productives.

Inspirée des principes de la permaculture, BOLRADIME propose une approche méthodique pour structurer la conception d’un projet.

Son objectif est de guider les permaculteurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, à travers les différentes étapes nécessaires à la mise en place d’un système équilibré et résilient. Cette méthode a ensuite été adaptée et enrichie par des praticiens du monde entier afin de s’adapter aux contextes climatiques, sociaux et économiques spécifiques à chaque région.

Quel est le but de la méthode BOLRADIME ?

La méthode BOLRADIME vise à offrir un cadre pour concevoir un projet permaculturel de manière cohérente, progressive et efficace.

Elle permet de réduire les erreurs, d’optimiser les ressources et de garantir un équilibre entre les besoins humains et les dynamiques naturelles.

L’objectif de la méthode BOLRADIME est de transformer un espace en un écosystème durable en suivant une démarche logique en neuf étapes :

- Bordures : Délimiter les contraintes physiques, écologiques et sociales du projet.

- Observation : Étudier le climat, le sol, l’eau, la biodiversité et les interactions naturelles.

- Liens : Identifier les connexions entre les éléments du système pour maximiser les synergies.

- Ressources : Faire l’inventaire des matériaux, des connaissances et des énergies disponibles.

- Analyse : Synthétiser les informations collectées pour orienter le design.

- Design : Concevoir un plan détaillé intégrant les principes de permaculture.

- Installation : Mettre en œuvre le projet en fonction des priorités et des cycles naturels.

- Maintenance

- Évaluation : Entretenir et ajuster le système au fil du temps pour assurer sa pérennité.

La méthode BOLRADIME permet de passer d’une idée abstraite à une réalisation concrète d’un projet en permaculture.

Elle est applicable aussi bien à un petit jardin qu’à une ferme, un éco-lieu ou un projet collectif.

Les principes de la méthode BOLRADIME

B : Bordures (Boundaries) – Identifier les limites physiques et conceptuelles du projet

L’étape des bordures est cruciale dans tout processus de design en permaculture. Elle permet de clarifier le cadre d’action et d’anticiper les défis qui pourraient influencer la réussite du projet.

1. Définition des bordures

Les bordures sont les frontières visibles et invisibles qui délimitent un projet, influençant sa faisabilité et son développement. Elles peuvent être physiques, écologiques, sociales, économiques ou légales.

2. Les différents types de bordures

A. Bordures physiques

Ce sont les limites matérielles du site ou du projet.

- Taille et forme du terrain

- Clôtures, murs, routes, chemins

- Présence de bâtiments, de zones déjà aménagées

- Obstacles naturels comme par exemple des rivières, des montagnes, des falaises

- Accès aux ressources (eau, ensoleillement, vent, sol)

📌 Exemple : Un jardin en milieu urbain peut être limité par des murs de béton, tandis qu’un terrain rural peut être bordé par une forêt ou un champ agricole voisin.

B. Bordures écologiques

Ces bordures concernent les interactions naturelles du site avec son environnement.

- Types de sols et leur fertilité

- Zones d’ombre et d’ensoleillement

- Exposition aux vents dominants

- Ressources en eau (nappe phréatique, ruisseaux, précipitations)

- Présence d’animaux ou de végétation spécifique (pollinisateurs, ravageurs, espèces invasives)

📌 Exemple : Un terrain situé sur une pente risque l’érosion si la gestion de l’eau n’est pas bien pensée.

C. Bordures sociales et culturelles

Les facteurs humains influencent également le projet.

- Les voisins et leur perception du projet

- Les réglementations locales et urbanistiques

- L’accès aux réseaux sociaux (groupes de jardiniers, associations locales)

- Les habitudes de la communauté environnante

📌 Exemple : Dans un quartier urbain, il peut être nécessaire d’expliquer le projet aux voisins de façon à éviter les conflits (peur des insectes, du compost, des structures visibles).

D. Bordures économiques et légales

Ces bordures déterminent la viabilité financière et juridique du projet.

- Budget disponible

- Accès à des financements ou subventions

- Lois locales et régulations (permis de construire, interdictions)

- Disponibilité des ressources matérielles et humaines

📌 Exemple : Certains règlements municipaux interdisent les potagers en façade, limitant ainsi la conception du design.

3. Méthodes afin d’identifier les bordures

A. Cartographie et relevés

- Dessiner un plan du site en identifiant les bordures physiques

- Noter les points d’accès, les zones inutilisées ou à potentiel

- Observer l’impact du climat sur le site

B. Observation sur plusieurs cycles

- Étudier l’évolution du site au fil des saisons

- Noter les variations de lumière, d’humidité et de température

C. Dialogue et recherche

- Discuter avec les voisins, les anciens propriétaires ou les autorités locales

- Se renseigner sur les réglementations en vigueur

D. Auto-évaluation des limites personnelles

- Combien de temps et d’énergie pouvez-vous investir ?

- Quels sont vos savoir-faire et vos ressources humaines ?

4. Exploiter les bordures pour maximiser le potentiel

La permaculture enseigne que les bordures ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des opportunités.

- Utiliser les microclimats (mur en pierre qui emmagasine la chaleur, haie brise-vent)

- Créer des zones de transition riches (lisières entre forêt et prairie, berges de rivières)

- Intégrer la diversité de façon à tirer parti des différentes conditions du site

📌 Exemple : Un mur orienté plein sud peut devenir un support pour des plantes grimpantes qui aiment la chaleur (vigne, kiwi, haricot grimpant).

L’étape des bordures est essentielle du design, car elle définit ce qui est possible ou non dans un projet. Comprendre et exploiter ces limites permet non seulement d’éviter les erreurs coûteuses, mais aussi de transformer des contraintes en opportunités.

O : Observation – Étudier le site, le climat, le sol, les microclimats, etc.

L’étape d’observation est primordiale dans tout design en permaculture. Elle permet de comprendre en profondeur le lieu sur lequel on intervient avant d’y apporter des modifications. En observant attentivement son environnement, on peut maximiser les forces naturelles du site et anticiper les contraintes potentielles.

1. L’importance de l’observation

L’observation précède l’action. Elle permet de :

- Comprendre les dynamiques naturelles et humaines du site

- Réduire les erreurs en concevant un design adapté

- Optimiser les ressources disponibles

- Intégrer le projet dans un contexte plus large (écologique, social, économique)

📌 Principe permaculturel :« Observer et interagir », car un bon design découle d’une compréhension fine du lieu.

2. Les différents aspects de l’observation

A. Observer le climat

Le climat influence tous les éléments du design. Il faut prendre en compte :

- Températures moyennes et extrêmes (été, hiver, journée, nuit)

- Précipitations (fréquence, intensité, saisonnalité)

- Direction et force des vents (vents dominants, vents froids, tempêtes)

- Humidité de l’air (facteur clé pour les plantes et l’évaporation de l’eau)

- Exposition solaire (angle du soleil en été/hiver, zones d’ombre et de lumière)

📌 Exemple : Un terrain très exposé aux vents dominants peut nécessiter la plantation d’une haie brise-vent avant toute autre intervention.

B. Observer le sol

Le sol est la base de tout écosystème productif.

Afin de bien le connaître :

- Analyse visuelle : couleur, texture, structure

- Test de perméabilité : creuser un trou et voir combien de temps l’eau met à s’infiltrer

- Présence d’organismes vivants : vers de terre, champignons, insectes bénéfiques

- pH du sol : mesurer l’acidité ou l’alcalinité

- Nutriments disponibles : azote, phosphore, potassium (avec des tests ou en observant la végétation)

📌 Exemple : Un sol sableux drainera rapidement l’eau et demandera également plus d’apports organiques qu’un sol argileux qui retient l’humidité.

C. Observer les microclimats

Chaque site contient des variations climatiques locales influencées par le relief, la végétation, les bâtiments et les éléments naturels.

- Zones chaudes et sèches : proches des murs ensoleillés, surfaces minérales qui emmagasinent la chaleur

- Zones fraîches et humides : zones ombragées, proximité de l’eau, vallées

- Corridors de vent : passages naturels où le vent s’accélère

- Effets de pente : accumulation d’air froid en bas des pentes

📌 Exemple : Un mur en pierre exposé au sud crée un microclimat chaud, il sera alors idéal pour des cultures méditerranéennes comme la vigne ou le figuier.

D. Observer la végétation spontanée

Les plantes sauvages nous donnent de précieuses informations sur le sol et le climat.

- Plantes indicatrices de sol compacté : pissenlit, plantain

- Plantes indiquant un sol acide : prêle, fougère

- Plantes montrant un sol riche en azote : ortie, chénopode

📌 Exemple : La présence abondante d’orties indique un sol riche en matière organique et en azote, favorable aux cultures gourmandes.

E. Observer l’eau et son mouvement

L’eau est un élément clé du design. Il faut étudier :

- Les sources d’eau : pluie, nappes phréatiques, rivières, puits

- Les écoulements naturels : ruissellement, infiltration, stagnation

- L’évaporation : en fonction du climat et du sol

- Les inondations possibles : zones où l’eau s’accumule après de fortes pluies

📌 Exemple : Un terrain en pente nécessitera des techniques de gestion de l’eau comme par exemple des baissières pour ralentir l’érosion et optimiser l’irrigation.

F. Observer la faune

Les animaux et insectes présents sont des indicateurs de biodiversité et d’équilibre écologique.

- Les pollinisateurs : abeilles, papillons, syrphes

- Les prédateurs naturels : coccinelles (mangent les pucerons), hérissons (consomment les limaces)

- Les nuisibles : rongeurs, ravageurs, insectes dévastateurs

📌 Exemple : La présence de nombreux oiseaux insectivores est un bon signe d’équilibre écologique.

G. Observer l’activité humaine et les usages

L’interaction entre le site et les humains doit être prise en compte :

- Les chemins et passages fréquents

- Les usages actuels du terrain (cultures, zones de détente, stockage)

- L’impact des voisins et infrastructures proches

- Les nuisances éventuelles (pollution, bruits, lumières nocturnes)

📌 Exemple : Un chemin utilisé quotidiennement par les habitants ne doit pas être entravé par un aménagement inadapté.

3. Outils pour une observation efficace

- Carnet de terrain : prendre des notes et dessiner des croquis

- Cartographie : réaliser des plans du site avec les éléments observés

- Photographies : pour suivre l’évolution du lieu au fil du temps

- Test de sol : simple (observation) ou en laboratoire

- Journaux météorologiques : relever températures, vents, précipitations

- Caméras de surveillance faune : pour observer les animaux discrets

4. Durée et profondeur de l’observation

Idéalement, l’observation s’étale sur un cycle complet d’une année afin de voir les variations saisonnières. Toutefois, si le projet doit avancer rapidement, un minimum de trois mois d’observation est recommandé.

L’observation est une étape fondatrice qui permet d’éviter les erreurs de conception et d’exploiter au mieux les ressources naturelles du site. Elle offre une compréhension fine des interactions entre les éléments du système, rendant ainsi le design plus harmonieux, productif et résilient.

L : Liens (Links) – Comprendre les interactions entre les éléments du système

L’étape des liens est essentielle en permaculture, car un bon design ne repose pas seulement sur la présence de divers éléments, mais sur la qualité et l’efficacité des connexions entre eux. L’objectif est de créer un système résilient, efficace et autonome, en optimisant les synergies entre les composants du projet.

1. Pourquoi les liens sont-ils importants ?

Un système où chaque élément est bien connecté :

Utilise moins d’énergie externe (optimisation des flux)

Devient plus stable et plus résilient face aux perturbations

Favorise l’abondance grâce à des interactions bénéfiques

Réduit les déchets en transformant ce qui est perçu comme une contrainte en ressource

📌 Principe permaculturel : « Chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. »

2. Identifier et cartographier les liens

Pour comprendre les interactions dans un système, il faut :

- Lister tous les éléments du système (plantes, animaux, infrastructures, humains, climat, sol, eau, etc.)

- Identifier les entrées et sorties de chaque élément (besoins et apports)

- Relier les éléments qui peuvent s’entraider

- Éliminer les gaspillages et les pertes d’énergie

📌 Exemple : Une mare (élément du système) peut fournir de l’eau pour l’irrigation, attirer des insectes pollinisateurs, héberger des grenouilles qui mangent les limaces et rafraîchir l’air ambiant en été.

3. Types de liens dans un système permaculturel

A. Liens énergétiques

- Flux de soleil : où et comment capter au mieux l’énergie solaire pour les plantes, les habitations, le chauffage passif ?

- Flux de chaleur : quels éléments réchauffent ou rafraîchissent leur environnement ? (murs en pierre, mares, serres, haies coupe-vent)

- Flux d’eau : comment l’eau se déplace-t-elle et peut-elle être redirigée efficacement ? (baissières, toitures récupératrices, bassins)

- Flux de biomasse : où sont produits et consommés les déchets organiques ? (compost, paillis, alimentation animale)

📌 Exemple : Planter des arbres feuillus au sud d’une maison permet de créer de l’ombre en été et de laisser passer la lumière en hiver.

B. Liens écologiques

- Plantes compagnonnes : certaines plantes s’aident mutuellement (ex. : le maïs fournit un tuteur au haricot grimpant, qui fixe l’azote pour la courge)

- Chaînes alimentaires : intégrer des prédateurs naturels pour limiter les ravageurs (oiseaux insectivores, hérissons, coccinelles)

- Biodiversité fonctionnelle : plus il y a d’espèces différentes, plus le système est stable et productif

- Interactions entre la faune et la flore : attirer les pollinisateurs et insectes auxiliaires avec des plantes mellifères

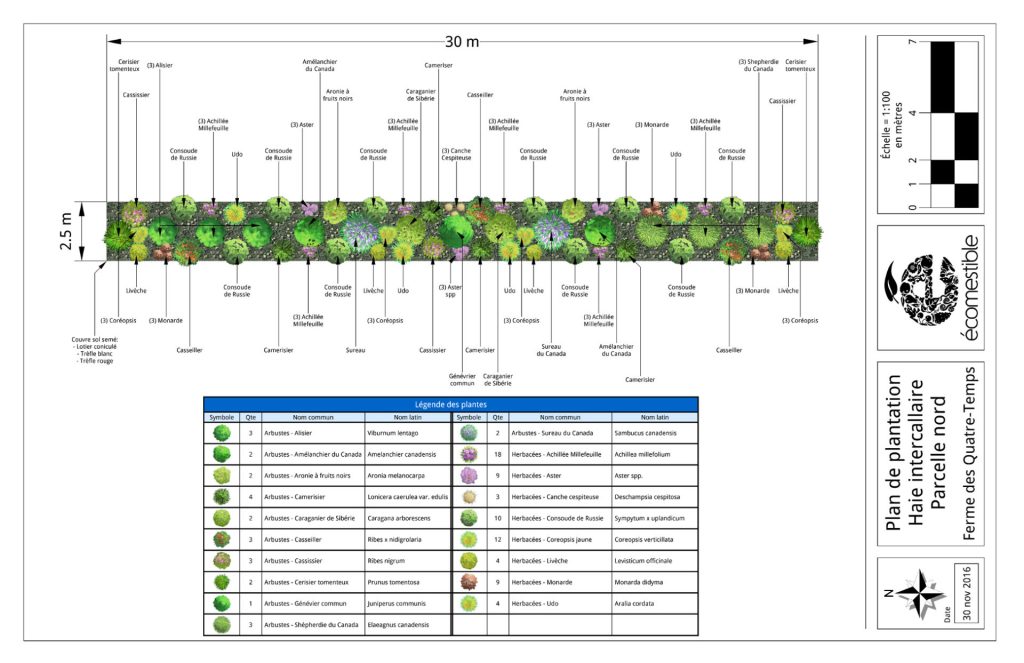

📌 Exemple : Une haie diversifiée attire les pollinisateurs, sert de brise-vent, limite l’érosion et fournit des fruits comestibles.

C. Liens humains et sociaux

- Partage de connaissances et d’expériences (réseau local de permaculture, troc de graines, entraide)

- Interactions entre habitants et environnement (comment utiliser au mieux le terrain selon les besoins et habitudes des usagers)

- Intégration au tissu local (commerces, collectivités, producteurs locaux)

📌 Exemple : Un potager partagé dans un quartier urbain crée du lien social, tout en valorisant un espace inutilisé.

D. Liens économiques

- Valorisation des déchets : transformer un coût en ressource (compost, paillage, matériaux recyclés)

- Circuits courts : limiter les intermédiaires pour les achats et ventes (vente directe, échanges, AMAP)

- Autonomie et résilience financière : diversification des sources de revenus (production alimentaire, formations, artisanat local)

📌 Exemple : Un petit élevage de poules produit des œufs pour la consommation, du fumier pour fertiliser le sol et aide à lutter contre les parasites du jardin.

4. Concevoir un design basé sur les liens

A. Méthode de la carte des interactions

- Dessiner tous les éléments du système sur un schéma

- Identifier leurs besoins et leurs ressources

- Tracer les connexions possibles entre eux

- Optimiser les liens en réduisant les dépendances aux ressources externes

📌 Exemple d’application :

- Le compost nourrit le sol

- Le sol fertile favorise la croissance des plantes

- Les plantes nourrissent les insectes pollinisateurs

- Les insectes pollinisateurs augmentent la production de fruits et légumes

B. Créer des boucles vertueuses

Un bon système fonctionne en circuit fermé : il recycle ses ressources et limite les pertes.

- Récupérer l’eau de pluie pour arroser le potager

- Réutiliser les déchets organiques afin de fertiliser les sols

- Associer les animaux et les cultures (ex. : canards afin de lutter contre les limaces)

📌 Exemple : Un jardin en permaculture peut produire sa propre fertilité grâce aux cycles naturels (compost, engrais verts, paillage).

C. Test et ajustement

L’analyse des liens est un processus évolutif :

- Tester les interactions prévues

- Observer leur efficacité

- Ajuster le design si nécessaire

📌 Exemple : Si un paillage attire trop de limaces, intégrer un prédateur naturel (hérisson, canards, poules) peut rééquilibrer le système.

Créer des liens intelligents permet d’obtenir un système plus autonome et résilient.

En reliant les éléments de manière efficace, on limite la dépendance aux ressources externes et on maximise la productivité du projet.

R : Ressources – Lister les ressources disponibles et celles à obtenir

L’étape des ressources est fondamentale en permaculture. Un bon design repose sur l’optimisation des ressources déjà présentes et sur une gestion efficace des ressources à acquérir, afin de limiter la dépendance aux apports extérieurs. Cette approche permet d’augmenter l’autonomie, de réduire les coûts et d’améliorer la résilience du système.

1. Définition des ressources

Les ressources peuvent être naturelles, humaines, matérielles, économiques ou sociales. Elles doivent être identifiées et utilisées de manière stratégique pour maximiser leur potentiel et minimiser les pertes.

📌 Principe permaculturel : « Utiliser et valoriser les ressources renouvelables et les services naturels. »

2. Identifier les ressources disponibles

Avant d’introduire de nouveaux éléments dans le système, il est essentiel d’évaluer ce qui est déjà là. Cela comprend :

A. Ressources naturelles

Elles constituent la base du design et doivent être exploitées intelligemment.

- Soleil : orientation du terrain, exposition solaire, zones d’ombre et de lumière

- Eau : pluviométrie, sources d’eau (puits, rivières, récupération d’eau de pluie)

- Sol : type, fertilité, capacité de drainage

- Végétation existante : arbres, arbustes, plantes spontanées

- Faune locale : pollinisateurs, prédateurs naturels, ravageurs

- Vent : vents dominants, effet de refroidissement, potentiel éolien

📌 Exemple : Un terrain bien exposé au soleil peut permettre une production toute l’année avec des serres passives et des cultures adaptées.

B. Ressources humaines

Les compétences et les connaissances des personnes impliquées sont une ressource clé.

- Savoir-faire : jardinage, construction, bricolage, gestion de l’eau, élevage

- Temps disponible : combien d’heures peuvent être consacrées au projet ?

- Aide communautaire : voisins, amis, réseaux de partage

- Accès à l’information : livres, formations, mentorat

📌 Exemple : Si un membre du projet maîtrise la menuiserie, il pourra fabriquer des bacs de culture surélevés au lieu de les acheter.

C. Ressources matérielles

Ce sont tous les éléments physiques disponibles sur le site.

- Outils et équipements : brouettes, bêches, tondeuses, récupérateurs d’eau

- Matériaux de construction : bois, pierres, briques, tôles

- Compost et amendements : fumier, paillage, engrais verts

- Récupération et recyclage : palettes, vieux tuyaux, pneus, ferraille

📌 Exemple : Une ancienne grange en ruine peut fournir des pierres pour construire un muret ou un bassin de rétention d’eau.

D. Ressources économiques et financières

Évaluer le budget disponible permet de mieux planifier les achats et investissements.

- Argent personnel ou collectif : combien peut-on investir ?

- Subventions et aides : programmes gouvernementaux, associations de soutien

- Trocs et échanges : échanges de matériel, de semences, de services

- Ventes et autofinancement : vente de surplus (œufs, légumes, semis)

📌 Exemple : Un potager collectif peut être financé en partie par la vente de plants ou de paniers de légumes aux habitants du quartier.

E. Ressources sociales et communautaires

Le réseau humain joue un rôle important dans la mise en place et la pérennisation du projet.

- Partenariats locaux : associations écologiques, fermes voisines, écoles

- Accès à des terres en commun : jardins partagés, friches agricoles disponibles

- Événements et formations : ateliers, conférences, rencontres entre jardiniers

📌 Exemple : Une école locale peut être intéressée par un projet pédagogique autour d’un jardin en permaculture, apportant ainsi des ressources humaines et éducatives.

3. Identifier les ressources à obtenir

Après avoir listé les ressources existantes, il est temps d’évaluer ce qui manque et comment l’acquérir.

A. Ressources prioritaires

Il faut distinguer les ressources essentielles au bon fonctionnement du projet et celles qui sont secondaires.

- Besoin urgent : irrigation, semences, compost

- Besoin à moyen terme : construction de serres, achat de nouveaux outils

- Besoin à long terme : investissement dans une source d’énergie renouvelable (éolienne, solaire)

📌 Exemple : Si l’eau de pluie est insuffisante pour l’arrosage, il devient prioritaire d’installer un système de récupération ou de pompage.

B. Modes d’acquisition des ressources

Il existe plusieurs façons de se procurer ce qui manque, en privilégiant des solutions économiques et écologiques.

- Récupération et recyclage : matériaux de seconde main, compost domestique

- Échange et troc : partage de graines, troc d’outils, échange de savoir-faire

- Achat collectif : groupements d’achats pour réduire les coûts

- Auto-production : fabrication maison, multiplication des plantes

- Subventions et financements participatifs : aides publiques, crowdfunding

📌 Exemple : Au lieu d’acheter des graines chaque année, privilégier la reproduction et l’échange de semences.

4. Organiser et planifier l’utilisation des ressources

Une fois les ressources listées, il faut les gérer intelligemment pour éviter le gaspillage.

A. Optimiser les ressources existantes

- Réutiliser ce qui est déjà là avant d’acheter du neuf

- Prioriser les ressources renouvelables et locales

- Intégrer des solutions de zéro déchet et de recyclage

📌 Exemple : Un composteur transforme les déchets de cuisine en fertilisant naturel, réduisant ainsi la dépendance aux engrais externes.

B. Concevoir un plan de gestion des ressources

- Identifier les entrées et sorties du système

- Planifier les cycles de réutilisation (paillage, rotations de cultures)

- Éviter les dépenses inutiles en établissant un budget clair

📌 Exemple : Planifier un système d’arrosage goutte-à-goutte plutôt que d’arroser à la main permet de mieux gérer l’eau disponible.

C. Tester et ajuster

Un bon design repose sur l’expérimentation et l’adaptation.

- Observer l’efficacité des solutions mises en place

- Réévaluer régulièrement les besoins et les ressources disponibles

- Adapter la stratégie en fonction des résultats

📌 Exemple : Si un système de récupération d’eau de pluie ne collecte pas assez d’eau, il faut peut-être revoir la taille des citernes ou optimiser les surfaces de captation.

Une gestion efficace des ressources disponibles et à obtenir permet d’assurer la durabilité et l’autonomie du projet. En réduisant la dépendance aux apports externes, on crée un système plus résilient et plus économique.

A : Analyse – Synthétiser les informations pour orienter la conception

L’analyse est une étape clé du processus de design en permaculture. Elle permet de traiter les informations collectées (bordures, observations, liens, ressources) afin de prendre des décisions stratégiques et d’orienter la conception du projet. Cette étape évite les erreurs et favorise un aménagement adapté aux conditions du site et aux objectifs des personnes impliquées.

1. Pourquoi l’analyse est-elle essentielle ?

Sans une analyse approfondie, un projet risque :

D’être mal adapté au site et à son environnement

De manquer d’efficacité et de résilience

De ne pas atteindre ses objectifs à long terme

📌 Principe permaculturel : « Appliquer l’auto-régulation et accepter les rétroactions. »

Il est crucial d’observer, d’analyser, puis d’ajuster son design en fonction des réalités du terrain.

2. Méthodes d’analyse en permaculture

A. Regrouper les données collectées

L’analyse commence par la synthèse des informations recueillies aux étapes précédentes :

- Bordures : limites physiques, légales, écologiques

- Observation : climat, sol, eau, biodiversité, activités humaines

- Liens : interactions entre les éléments du système

- Ressources : existantes et à acquérir

📌 Exemple : Après l’observation, on sait que le sol est argileux, que les vents dominants viennent du nord et que l’eau de pluie est abondante en hiver mais rare en été.

B. Identifier les points forts et les contraintes

Une analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est utile de façon à organiser les informations.

| Catégorie | Éléments analysés |

|---|---|

| Forces ✅ | Sol fertile, bon ensoleillement, accès à une mare, communauté motivée |

| Faiblesses ❌ | Sol compacté en hiver, vents forts du nord, budget limité |

| Opportunités 🔄 | Possibilité de récupération d’eau de pluie, entraide avec des voisins |

| Menaces ⚠️ | Risque de sécheresse estivale, animaux ravageurs (lapins, limaces) |

📌 Exemple : Un sol argileux peut être une contrainte en hiver (eau stagnante) mais un atout en été (rétention d’humidité).

C. Déterminer ensuite les priorités et les besoins

L’objectif est d’établir un ordre de priorité pour les actions à entreprendre.

1️⃣ Actions urgentes : résoudre les problèmes critiques (gestion de l’eau, protection contre les vents forts)

2️⃣ Actions à moyen terme : mise en place des structures de base (chemins, clôtures, haies)

3️⃣ Actions à long terme : diversification des cultures, installation d’un verger, amélioration des sols

📌 Exemple : Si le site est exposé à des vents forts, la plantation d’une haie brise-vent est une priorité avant de développer des cultures sensibles.

D. Identifier les zones et les usages (Méthode des ZONES en permaculture)

L’analyse permet aussi de répartir l’espace en zones fonctionnelles en fonction de la fréquence d’usage et des interactions entre les éléments.

| Zone | Utilisation |

|---|---|

| Zone 0 🏡 | Maison, lieu de vie, stockage |

| Zone 1 🌱 | Jardin potager intensif, plantes aromatiques (soins fréquents) |

| Zone 2 🍏 | Vergers, petits élevages (poules, canards) |

| Zone 3 🌾 | Cultures de grande surface, pâturages |

| Zone 4 🌳 | Forêt, bois, zone d’exploitation plus sauvage |

| Zone 5 🍃 | Zone de nature préservée (biodiversité, observation) |

📌 Exemple : Si le potager est placé trop loin de la maison, il sera moins bien entretenu … Et donc certainement moins productif.

E. Choisir les solutions adaptées et résilientes

L’analyse guide la conception en permettant d’adopter des solutions adaptées aux contraintes locales.

| Problème identifié | Solution permaculturelle |

|---|---|

| Sol compacté en hiver | Ajout de matière organique, culture sur buttes |

| Vents dominants du nord | Plantation d’une haie brise-vent |

| Manque d’eau en été | Récupération d’eau de pluie, paillage, choix de plantes résistantes |

| Présence de ravageurs | Favoriser les prédateurs naturels (hérissons, canards) |

📌 Exemple : Si l’eau de pluie est insuffisante en été, mieux vaut privilégier des variétés de légumes peu gourmandes en eau et améliorer la rétention du sol avec du paillage.

F. Planifier la mise en œuvre

Une fois l’analyse terminée, il faut établir un plan d’action en tenant compte des ressources et du temps disponible.

1️⃣ Concevoir un design préliminaire (dessins, schémas)

2️⃣ Tester certaines solutions à petite échelle avant de les généraliser

3️⃣ Évaluer et ajuster en fonction des résultats

📌 Exemple : Avant d’aménager un grand bassin de récupération d’eau, tester une version plus petite pour voir comment l’eau s’accumule et se répartit.

3. Outils pour faciliter l’analyse

Cartes et plans du site : afin de visualiser les observations et les flux d’énergie.

Tableaux de synthèse : forces/faiblesses, ressources disponibles.

Cartes mentales : afin de structurer les idées et voir les liens entre les éléments.

Journaux d’observation : afin de noter les évolutions du terrain au fil des saisons.

📌 Exemple : Un plan du site peut être utilisé pour marquer les zones ensoleillées, les flux d’eau et les couloirs de vent afin d’optimiser l’emplacement des plantations et des infrastructures.

L’analyse est une étape de réflexion stratégique qui permet de prendre des décisions éclairées avant de concevoir un design. Elle permet d’optimiser les ressources, d’anticiper les contraintes et d’assurer la résilience du projet.

D : Design – Concevoir le plan en intégrant les principes de permaculture

Le design est l’étape où toutes les observations, analyses et ressources sont synthétisées en un plan cohérent et fonctionnel. En permaculture, un bon design doit être efficace, durable et résilient, tout en optimisant les interactions entre les éléments du système.

1. Objectifs du design en permaculture

Un design bien conçu permet de :

✅ Maximiser l’efficacité du site en intégrant les éléments de manière stratégique

✅ Réduire les besoins en ressources externes (eau, engrais, énergie)

✅ Améliorer la résilience face aux aléas climatiques et environnementaux

✅ Créer un espace harmonieux qui répond aux besoins humains et écologiques

📌 Principe permaculturel : « Travailler avec la nature plutôt que contre elle. »

2. Principes fondamentaux du design en permaculture

A. Concevoir en zones (Méthode des ZONES)

L’aménagement du site est organisé en fonction de la fréquence d’usage des différentes parties du terrain.

| Zone | Utilisation |

|---|---|

| Zone 0 🏡 | Maison, espace de vie, stockage |

| Zone 1 🌱 | Potager intensif, plantes aromatiques (visite quotidienne) |

| Zone 2 🍏 | Vergers, petits élevages (poules, canards) |

| Zone 3 🌾 | Cultures en plus grande surface, prairies, cultures vivrières |

| Zone 4 🌳 | Forêt, bois, pâturage extensif |

| Zone 5 🍃 | Nature sauvage, biodiversité, réserve écologique |

📌 Exemple : Un potager doit être proche de la maison (Zone 1) pour être entretenu régulièrement, alors qu’une forêt nourricière peut être en Zone 3 ou 4.

B. Observer et utiliser les secteurs

Les secteurs sont les influences extérieures sur le terrain :

- Soleil ☀️ (exposition, zones d’ombre et de lumière)

- Vent 💨 (vent dominant, zones abritées)

- Eau 💧 (écoulement, récupération, zones humides ou sèches)

- Faune sauvage 🦊 (corridors écologiques, nuisibles)

📌 Exemple : Si le vent dominant vient du nord, planter une haie brise-vent peut protéger le jardin et améliorer le microclimat.

C. Utiliser la succession écologique et la stratification végétale

Le design doit favoriser une dynamique naturelle en imitant les écosystèmes :

- 🌱 Couvrir le sol pour éviter l’érosion et améliorer la fertilité

- 🌳 Planter des strates complémentaires (arbres hauts, arbustes, plantes couvre-sol)

- 🐝 Favoriser la biodiversité avec des plantes mellifères et des refuges pour les auxiliaires

📌 Exemple : Un verger en agroforesterie peut inclure des arbres fruitiers, des arbustes à baies, des plantes médicinales et des légumes vivaces au sol.

D. Créer des boucles énergétiques et fermées

Un design efficace permet de réutiliser les ressources localement :

- 🌱 Le compost fertilise le sol

- 🐔 Les poules mangent les déchets organiques et produisent du fumier

- 🌧️ L’eau de pluie est récupérée pour l’irrigation

📌 Exemple : Installer un poulailler à proximité du potager permet d’utiliser facilement le fumier pour enrichir le sol.

3. Outils et méthodes pour concevoir le design

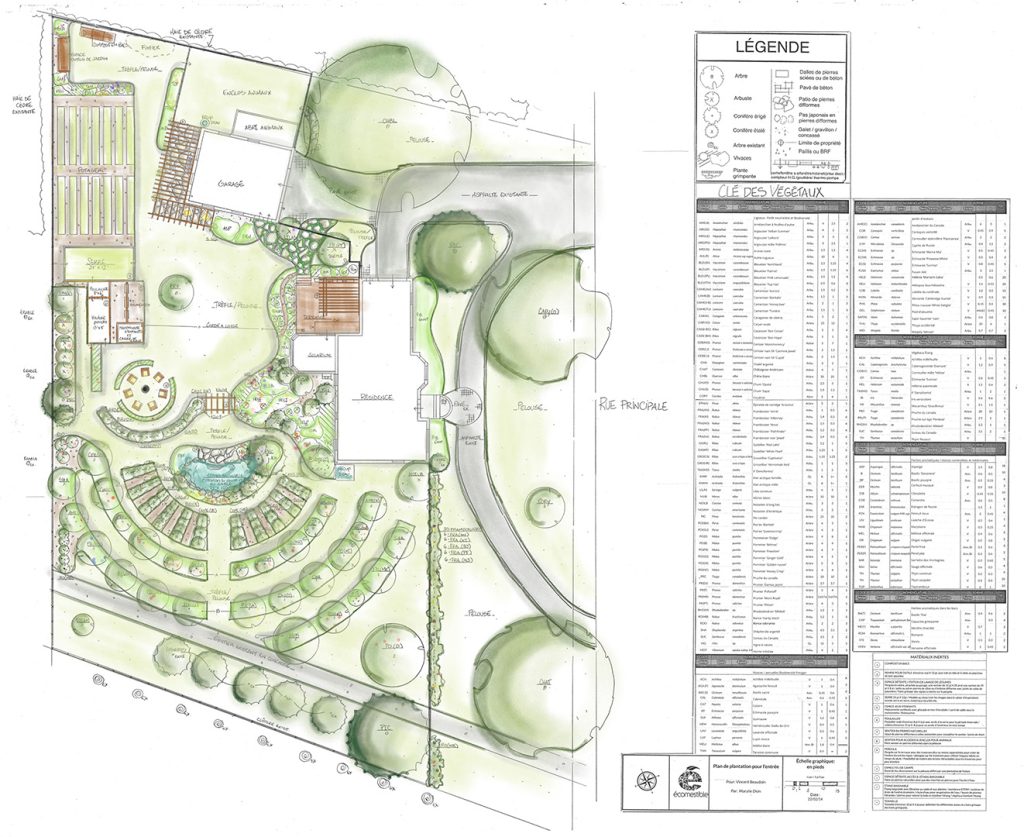

A. Cartographie et plan du site

Avant d’aménager physiquement le terrain, il est essentiel de dessiner un plan détaillé.

1️⃣ Carte du terrain actuel : topographie, climat, sols, infrastructures existantes

2️⃣ Carte des flux et interactions : circulation de l’eau, du vent, des humains et des animaux

3️⃣ Carte du design final : emplacement des éléments du projet

📌 Exemple : Un plan en coupe du terrain peut montrer où creuser une mare pour capter l’eau en hiver et la redistribuer en été.

B. Méthode OBREDIM (Observation, Bordures, Ressources, Évaluation, Design, Installation, Maintenance)

Cette approche permet de structurer la conception de manière progressive et efficace.

| Étape | Action |

|---|---|

| O – Observation | Étudier le climat, le sol, les ressources disponibles |

| B – Bordures | Définir les limites du projet (physiques, écologiques, sociales) |

| R – Ressources | Lister les éléments déjà présents et ceux à obtenir |

| E – Évaluation | Identifier les priorités et les contraintes |

| D – Design | Concevoir le plan en intégrant toutes les données |

| I – Installation | Mettre en place progressivement les éléments |

| M – Maintenance | Ajuster et améliorer selon l’évolution du projet |

📌 Exemple : Si l’analyse montre un manque d’eau en été, le design intégrera des bassins de rétention et du paillage pour limiter l’évaporation.

4. Étapes pratiques pour créer le design

A. Définir les objectifs et besoins du projet

- 🏡 Autonomie alimentaire (potager, verger, élevage)

- 🔄 Gestion durable des ressources (eau, sol, biomasse)

- 🌿 Augmenter la biodiversité (zones sauvages, refuges à insectes)

📌 Exemple : Un projet visant l’autonomie alimentaire mettra l’accent sur un potager diversifié et un système d’irrigation efficace.

B. Positionner les éléments selon leurs fonctions

Chaque élément du système doit assurer plusieurs fonctions et être soutenu par plusieurs éléments.

| Élément | Fonctions principales | Interactions |

|---|---|---|

| Poulailler 🐔 | Production d’œufs, fertilisation, lutte contre les ravageurs | Près du potager pour le fumier et la gestion des insectes |

| Mare 💧 | Irrigation, biodiversité, régulation thermique | Près des cultures pour capter l’eau et attirer les pollinisateurs |

| Haie brise-vent 🌿 | Protection contre le vent, habitat pour les auxiliaires | Placée en bordure nord pour protéger le jardin |

📌 Exemple : Une mare placée stratégiquement peut non seulement stocker l’eau mais aussi attirer les grenouilles, qui limiteront les populations de limaces dans le jardin.

C. Planifier une mise en place progressive

Un design bien pensé se met en place par phases successives, en testant et ajustant au fur et à mesure.

1️⃣ Année 1 : Amélioration du sol, plantation des haies brise-vent, récupération d’eau

2️⃣ Année 2 : Création du potager, installation d’un système d’arrosage efficace

3️⃣ Année 3 : Introduction des petits élevages, développement de la forêt nourricière

📌 Exemple : Plutôt que de planter tout un verger en une seule fois, on peut d’abord tester quelques variétés adaptées avant d’étendre la plantation.

Un design en permaculture ne se résume pas à un simple plan.

C’est une stratégie globale et évolutive qui s’adapte aux besoins du terrain et des utilisateurs. Il intègre les principes naturels, maximise les synergies et vise l’autonomie et la résilience à long terme.

I : Installation – Mettre en œuvre le projet en fonction des priorités

L’installation est l’étape où le design prend vie. Après avoir analysé le site, défini les interactions et conçu un plan, il est temps de passer à l’action. Une mise en place bien pensée permet de gagner du temps, d’optimiser les ressources et d’assurer la viabilité du projet sur le long terme.

1. Objectifs de l’installation

L’installation d’un projet en permaculture doit respecter plusieurs principes :

✅ Mettre en place les infrastructures essentielles en priorité

✅ Travailler progressivement et tester avant d’élargir

✅ Minimiser les efforts en utilisant les ressources naturelles

✅ Observer et ajuster en continu pour éviter les erreurs coûteuses

📌 Principe permaculturel : « Faire le moins d’efforts pour le maximum de résultats. »

2. Établir un plan d’action progressif

L’installation se fait en plusieurs phases, en tenant compte des besoins immédiats et des évolutions futures.

A. Identifier les priorités

Les éléments essentiels du design doivent être installés en premier.

| Catégorie | Actions prioritaires |

|---|---|

| Gestion du sol | Analyse, amélioration de la fertilité (compost, paillage) |

| Gestion de l’eau | Récupération d’eau de pluie, creusement de baissières, installation d’un arrosage efficace |

| Protection du site | Clôtures, haies brise-vent, protections contre les nuisibles |

| Aménagements de base | Chemins, structures essentielles (abris, serres, composteurs) |

| Mise en culture | Sélection des plantes adaptées, association de cultures |

| Intégration de la biodiversité | Nichoirs, refuges pour la faune, haies multifonctionnelles |

📌 Exemple : Si le site est exposé aux vents froids, la plantation d’une haie brise-vent est une priorité avant même de commencer à cultiver.

B. Suivre une approche progressive

Plutôt que de tout installer en une seule fois, il est recommandé de travailler en plusieurs étapes :

1️⃣ Mettre en place les éléments fixes et essentiels (récupération d’eau, accès, structures)

2️⃣ Tester des petites parcelles cultivées avant d’étendre à grande échelle

3️⃣ Introduire progressivement les animaux et la biodiversité auxiliaire

4️⃣ Ajuster le design en fonction des résultats et des observations

📌 Exemple : Avant d’aménager un grand potager, commencer par cultiver une petite parcelle pour comprendre le sol et les besoins en irrigation.

3. Étapes détaillées de l’installation

Chaque projet étant unique, voici un guide général pour structurer l’installation.

A. Travailler sur le sol et les infrastructures de base

Le sol est la fondation de tout projet en permaculture.

- Améliorer la fertilité : compost, engrais verts, paillage

- Aménager des buttes ou des planches de culture adaptées au climat

- Préparer les chemins et accès pour faciliter la circulation

- Mettre en place des protections contre l’érosion (haies, baissières, paillage)

📌 Exemple : Un sol sableux nécessitera plus de matière organique pour retenir l’eau, tandis qu’un sol argileux demandera des buttes pour éviter la stagnation.

B. Gérer l’eau dès le début

L’eau est une ressource clé qui doit être bien gérée pour éviter les gaspillages.

- Installer un système de récupération d’eau de pluie (cuves, citernes)

- Créer des baissières ou des mares pour réguler l’humidité

- Optimiser l’irrigation avec des oyas, du goutte-à-goutte ou du paillage

- Utiliser des plantes adaptées au climat pour limiter l’évaporation

📌 Exemple : Un terrain en pente peut bénéficier de baissières pour ralentir l’écoulement de l’eau et éviter l’érosion.

C. Structurer l’espace et les accès

Un bon aménagement facilite le travail et évite les pertes de temps.

- Définir les chemins et circulations (pour éviter de tasser le sol)

- Construire les infrastructures essentielles (abris, serres, composteurs)

- Placer les cultures en fonction de leur usage (jardin proche de la maison, arbres en périphérie)

📌 Exemple : Un chemin central peut desservir plusieurs zones pour éviter de devoir traverser des cultures et les abîmer.

D. Mettre en place les plantations et la biodiversité

Une fois les bases posées, on peut commencer à introduire les plantes et les auxiliaires naturels.

- Planter les arbres et haies en premier pour leur permettre de grandir

- Tester les cultures annuelles sur de petites surfaces avant d’agrandir

- Attirer la biodiversité (fleurs mellifères, haies, mares, nichoirs)

- Introduire les animaux progressivement (poules, canards, abeilles)

📌 Exemple : Commencer par des cultures faciles (pommes de terre, courges, haricots) avant d’introduire des plantes plus délicates.

4. Optimiser le travail et éviter l’épuisement

Un projet mal organisé peut rapidement devenir une source de stress.

A. Appliquer la règle des 80/20

80% des résultats viennent de 20% des efforts.

- Prioriser les actions à fort impact (gestion de l’eau, fertilité du sol)

- Automatiser ou simplifier les tâches répétitives (paillage, goutte-à-goutte)

📌 Exemple : Mettre en place un paillage permanent réduit l’arrosage et le désherbage, économisant ainsi du temps et de l’énergie.

B. Travailler avec la nature et non contre elle

- Observer et adapter plutôt que d’imposer un modèle rigide

- Favoriser les cycles naturels (compostage, rotations de cultures)

- Intégrer la biodiversité pour limiter les interventions humaines

📌 Exemple : Au lieu d’utiliser des insecticides, planter des fleurs mellifères attire les auxiliaires qui réguleront naturellement les nuisibles.

C. Tester et ajuster progressivement

- Observer les résultats avant d’étendre une technique

- Être flexible et modifier ce qui ne fonctionne pas

📌 Exemple : Si une butte de culture ne donne pas les résultats escomptés, tester d’autres méthodes comme les planches permanentes ou le mulch profond.

L’installation est un processus progressif et évolutif.

Il ne s’agit pas d’installer tout en une seule fois, mais de tester, observer et ajuster au fur et à mesure. Une bonne planification et un travail en harmonie avec la nature permettent de maximiser la productivité et la résilience du projet.

M : Maintenance – Entretenir et ajuster le système au fil du temps

La maintenance est une étape cruciale dans la mise en œuvre d’un projet en permaculture. Un bon design n’est pas figé, il évolue avec le temps et nécessite un entretien régulier pour s’adapter aux changements climatiques, écologiques et humains. L’objectif est de minimiser les interventions, en créant un système résilient et auto-régulé.

1. Objectifs de la maintenance en permaculture

La maintenance en permaculture vise à :

Assurer la pérennité et la productivité du système

Minimiser le travail humain et l’utilisation de ressources externes

Permettre une auto-régulation naturelle du site

S’adapter aux changements environnementaux et climatiques

Éviter l’apparition de déséquilibres et de problèmes majeurs

📌 Principe permaculturel : « Appliquer l’auto-régulation et accepter les rétroactions. »

Un bon design doit être capable de se maintenir lui-même avec un minimum d’interventions humaines.

2. Les différents aspects de la maintenance

La maintenance en permaculture concerne plusieurs aspects : le sol, l’eau, la biodiversité, les infrastructures et l’adaptation du design.

A. Entretien du sol et fertilité durable

Un sol vivant est la clé d’un système productif. Il faut le maintenir en bonne santé en favorisant la vie microbienne et la régénération naturelle.

- Apporter régulièrement de la matière organique (compost, fumier, mulch)

- Pratiquer les rotations et associations de cultures pour éviter l’appauvrissement du sol

- Laisser le sol couvert (paillage, engrais verts) pour limiter l’érosion et le dessèchement

- Encourager l’activité biologique (vers de terre, champignons, bactéries bénéfiques)

📌 Exemple : Un paillage permanent limite le désherbage, retient l’humidité et enrichit progressivement le sol.

B. Gestion durable de l’eau

L’eau est une ressource essentielle qui doit être utilisée intelligemment.

- Vérifier et ajuster les systèmes de récupération d’eau de pluie (gouttières, citernes, bassins)

- Optimiser l’irrigation (goutte-à-goutte, oyas, irrigation passive)

- Préserver l’humidité du sol (paillage, plantation dense, ombrage naturel)

- Surveiller l’érosion et les excès d’eau en améliorant le drainage et en retenant l’eau là où elle est nécessaire

📌 Exemple : En été, vérifier l’efficacité du paillage et ajuster si le sol s’assèche trop rapidement.

C. Gestion des plantes et cultures

Le suivi des plantations permet de maintenir un équilibre optimal entre production et régénération.

- Observer la croissance des plantes et ajuster les techniques culturales

- Sélectionner les plantes les plus adaptées au site et éliminer celles qui souffrent trop

- Faire évoluer le potager selon les besoins saisonniers

- Multiplier les plantes naturellement (boutures, marcottage, récupération de graines)

📌 Exemple : Une plante qui attire trop de nuisibles peut être remplacée par une autre mieux adaptée ou protégée par des plantes compagnes.

D. Gestion de la biodiversité et régulation naturelle

Un bon écosystème en permaculture repose sur la biodiversité pour assurer une régulation naturelle.

- Encourager les auxiliaires du jardin (oiseaux, hérissons, insectes prédateurs)

- Maintenir des habitats naturels (haies, mares, zones sauvages)

- Surveiller les ravageurs et les maladies pour agir avant qu’ils ne deviennent un problème majeur

- Intégrer les animaux au système pour l’entretien (poules pour limiter les insectes, canards pour lutter contre les limaces)

📌 Exemple : Laisser une partie du terrain sauvage permet d’accueillir les auxiliaires qui aideront naturellement à lutter contre les ravageurs.

E. Entretien des infrastructures

Les installations doivent être régulièrement contrôlées et améliorées si nécessaire.

- Vérifier les clôtures, abris, serres et composteurs

- Réparer ou améliorer les structures existantes

- Optimiser l’orientation et l’ombrage des constructions selon les saisons

📌 Exemple : Une serre bien entretenue avec une bonne ventilation prévient les maladies et prolonge la saison de culture.

F. Évaluation et ajustement du design

Un design n’est jamais parfait dès le départ. Il doit évoluer avec le temps.

- Observer ce qui fonctionne et ce qui pose problème

- Tenir un journal d’observation pour suivre les évolutions

- Expérimenter et adapter le design (changer l’emplacement de certaines cultures, modifier les flux d’eau)

📌 Exemple : Si une zone du jardin devient trop ombragée en raison de la croissance d’un arbre, il peut être nécessaire de déplacer certaines plantations.

3. Stratégies pour réduire le travail de maintenance

L’un des principes clés de la permaculture est de concevoir un système qui demande de moins en moins d’entretien avec le temps.

A. Favoriser l’auto-régulation

Plus un système est diversifié et équilibré, moins il nécessite d’intervention humaine.

- Attirer les insectes pollinisateurs et auxiliaires

- Créer des associations de cultures bénéfiques (ex. : maïs, haricots, courges)

- Intégrer les animaux pour la fertilisation et la gestion des nuisibles

📌 Exemple : Les coccinelles régulent naturellement les pucerons, évitant ainsi d’avoir à intervenir manuellement.

B. Automatiser certaines tâches

- Installer un système d’irrigation passif (baissières, goutte-à-goutte)

- Planter des variétés adaptées au climat pour limiter les besoins en eau et en soins

- Pratiquer la permaculture forestière (moins d’entretien que des cultures annuelles)

📌 Exemple : Un jardin-forêt demande beaucoup moins d’entretien qu’un potager traditionnel, car les plantes vivaces s’auto-suffisent en grande partie.

C. Faire un suivi régulier et intervenir au bon moment

Une petite action préventive évite souvent un gros problème plus tard.

- Faire des inspections régulières (état du sol, des cultures, des infrastructures)

- Désherber au bon moment (avant que les plantes indésirables ne montent en graines)

- Ajuster l’irrigation selon les besoins réels

📌 Exemple : Un simple contrôle hebdomadaire permet d’identifier rapidement un problème d’insectes avant qu’il ne devienne incontrôlable.

La maintenance en permaculture n’est pas une contrainte, mais une opportunité d’améliorer continuellement le système en observant ses évolutions. Un bon design bien entretenu devient de plus en plus autonome avec le temps, réduisant ainsi les efforts nécessaires pour assurer la production et la résilience du site.

E : Évaluation – Observer et améliorer le design selon les résultats obtenus

L’évaluation est une étape essentielle en permaculture. Un bon design n’est jamais figé : il évolue au fil du temps en fonction des observations, des résultats obtenus et des changements environnementaux. Évaluer permet d’identifier ce qui fonctionne, ce qui doit être ajusté et comment améliorer le système pour qu’il devienne plus autonome et résilient.

1. Pourquoi l’évaluation est-elle essentielle ?

L’évaluation permet de :

- Vérifier si le design répond bien aux objectifs initiaux

- Détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent majeurs

- Optimiser le fonctionnement du système en réduisant les interventions humaines

- S’adapter aux changements climatiques et aux ressources disponibles

- Réajuster le projet selon les nouveaux besoins et contraintes

Un système vivant est en constante évolution, il est donc important d’ajuster le design en fonction des retours du terrain.

2. Que doit-on évaluer en permaculture ?

L’évaluation concerne plusieurs aspects du projet, qui doivent être observés régulièrement.

A. Évaluation du sol et de la fertilité

Le sol est la base de toute production en permaculture. Il doit être analysé pour voir s’il s’améliore ou se dégrade.

- Le sol est-il plus fertile qu’au départ ?

- Y a-t-il suffisamment de matière organique ?

- L’érosion a-t-elle diminué ?

- Les cultures poussent-elles bien ou montrent-elles des carences ?

Méthodes d’évaluation :

- Observer la texture, la couleur et l’humidité du sol

- Tester la présence de vers de terre, indicateurs d’un sol vivant

- Vérifier la croissance des plantes et la diversité des espèces spontanées

Si le sol devient trop compact et pauvre, il faudra ajouter du paillage, des engrais verts et diversifier les cultures pour améliorer sa structure.

B. Évaluation de la gestion de l’eau

L’eau est une ressource clé, et sa gestion doit être optimisée.

- Les plantes reçoivent-elles assez d’eau ?

- Les zones sèches ou trop humides posent-elles problème ?

- Les systèmes de récupération d’eau de pluie fonctionnent-ils efficacement ?

- L’eau est-elle bien répartie sur le terrain ?

Méthodes d’évaluation :

- Observer si certaines zones manquent d’eau ou sont sujettes à l’érosion

- Tester l’infiltration du sol après une pluie

- Vérifier les niveaux des réservoirs d’eau et l’efficacité de l’irrigation

Si certaines zones restent trop humides, il peut être nécessaire de creuser des drains naturels ou de planter des espèces adaptées aux sols humides.

C. Évaluation des cultures et des rendements

L’objectif est de produire de manière durable et efficiente.

- Les récoltes sont-elles abondantes et saines ?

- Y a-t-il des plantes qui poussent mal ou qui sont attaquées par des ravageurs ?

- Les associations de cultures fonctionnent-elles bien ?

Méthodes d’évaluation :

- Suivi des rendements des cultures (quantité de fruits, légumes, graines récoltés)

- Observation des maladies et des parasites

- Comparaison des résultats entre les différentes techniques testées

Si certaines plantes produisent peu malgré un bon sol, il peut être utile de revoir leur emplacement ou d’essayer d’autres variétés mieux adaptées au climat.

D. Évaluation de la biodiversité et de la régulation naturelle

Un écosystème équilibré réduit le besoin d’interventions humaines.

- Y a-t-il une bonne diversité de plantes et d’animaux auxiliaires ?

- Les ravageurs sont-ils naturellement régulés ?

- Les haies, mares et habitats sauvages favorisent-ils la biodiversité ?

Méthodes d’évaluation :

- Observer la présence d’insectes pollinisateurs (abeilles, papillons)

- Vérifier si les prédateurs naturels (oiseaux, hérissons, coccinelles) sont présents

- Noter la diversité des plantes spontanées et utiles

Si les pucerons deviennent envahissants, il peut être nécessaire de planter plus de fleurs attirant les coccinelles ou de favoriser la présence d’oiseaux insectivores.

E. Évaluation des infrastructures et du matériel

Les infrastructures doivent être fonctionnelles et durables.

- Les clôtures, serres, composteurs sont-ils en bon état ?

- Les outils sont-ils bien entretenus ?

- Les systèmes d’irrigation et de récupération d’eau fonctionnent-ils comme prévu ?

Méthodes d’évaluation :

- Vérifier les structures après chaque saison

- Réparer rapidement les éléments défaillants

- Tester l’efficacité des installations (temps d’arrosage, solidité des constructions)

Si un récupérateur d’eau est sous-dimensionné, il faudra peut-être ajouter des citernes ou améliorer le captage de l’eau de pluie.

F. Évaluation du travail et du temps investi

Un bon design doit réduire le travail humain tout en assurant une production optimale.

- Quelles tâches sont les plus chronophages ?

- Y a-t-il des solutions pour automatiser ou simplifier certaines actions ?

- Le système devient-il plus autonome avec le temps ?

Méthodes d’évaluation :

- Noter le temps passé sur chaque tâche (arrosage, désherbage, récolte)

- Observer si certaines pratiques permettent de réduire l’entretien

- Adapter l’organisation du travail en fonction des observations

Si l’arrosage prend trop de temps, il peut être utile d’installer un système de goutte-à-goutte ou d’augmenter le paillage.

3. Stratégies pour améliorer le design après évaluation

Une fois l’évaluation faite, des ajustements peuvent être apportés pour optimiser le système.

A. Expérimenter et adapter progressivement

Un bon design évolue en testant de nouvelles idées.

- Essayer différentes techniques (engrais verts, cultures en lasagnes, aquaponie)

- Changer l’emplacement de certaines cultures ou structures si nécessaire

- Réparer ou améliorer les infrastructures selon les besoins

Si une haie brise-vent ne suffit pas, ajouter une seconde rangée d’arbustes plus denses peut améliorer la protection contre le vent.

B. Favoriser l’auto-régulation du système

- Encourager la biodiversité pour réduire les interventions humaines

- Maximiser la gestion de l’eau pour limiter l’irrigation manuelle

- Optimiser les cycles naturels (compostage, rotation des cultures, auto-multiplication des plantes)

Remplacer des cultures gourmandes en eau par des plantes plus adaptées au climat réduit les besoins en irrigation.

C. Adapter le design aux changements environnementaux et humains

- Prendre en compte l’évolution du climat et des saisons

- S’adapter aux besoins des utilisateurs du site

- Suivre les résultats sur plusieurs années pour identifier les tendances

Si les hivers deviennent plus froids, adapter le choix des variétés cultivées ou installer des serres pour prolonger la saison.

L’évaluation est une étape essentielle pour assurer le succès d’un projet en permaculture.

Elle permet d’ajuster, d’améliorer et d’optimiser le design en fonction des résultats obtenus. Un bon système devient de plus en plus performant et autonome avec le temps, en s’adaptant naturellement à son environnement.

BOLRADIME, une méthode efficace pour un design permaculturel réussi

La méthode BOLRADIME offre un cadre structuré pour concevoir des projets en permaculture de manière réfléchie et durable.

En suivant ses huit étapes, du diagnostic initial à l’évaluation continue, elle permet d’éviter les erreurs courantes et de maximiser les interactions bénéfiques entre les éléments du système.

Grâce à cette approche, chaque projet peut être adapté aux réalités du terrain, aux ressources disponibles et aux objectifs spécifiques des porteurs du projet. Que ce soit pour transformer un jardin en espace nourricier, aménager une ferme résiliente ou repenser un lieu de vie en harmonie avec la nature, BOLRADIME constitue un guide précieux.

Mais un design permaculturel ne se limite pas à une simple planification. Il repose sur un processus évolutif, où l’observation et l’adaptation jouent un rôle central. La permaculture est un apprentissage continu, et l’expérience acquise en appliquant cette méthode enrichira chaque projet, le rendant plus efficace et autonome au fil du temps.

Adopter BOLRADIME, c’est choisir une approche pragmatique et résiliente pour créer des systèmes durables, productifs et respectueux de l’environnement.

Credit images voir ecomestible